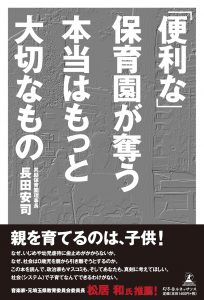

「便利な保育園」が奪う本当はもっと大切なもの」が出版されました。

共励保育園の主任の先生たちと、「子供たちの発達と自分づくり」の表をまとめ上げ、その表の解説を文章にまとめ上げ、出版しようと3年がかりの努力を重ねてきました。

ところが、平成24年に、新しい保育システムに関する法律が国会を通り、いよいよ規制緩和が広がって、株式会社が保育事業に参入してくることが明らかになりました。

そこで、それぞれの年齢の発達の冒頭に書かれていた保育施策の問題点について、抜き出して一冊の本にした方が良いとの結論になり、その部分をまとめたのが本書です。時期的には、保育制度が変わるときに、広く日本の皆さまに保育問題を深く考えて頂こうと、1月の15日の発売となりました。

ノマドワーカーのイケダハヤトさんも、この本を読んで下さい、次のような紹介をイハヤト・書店で紹介下さっています。

『これは多くの方に読んで、ぜひその賛否と解決策について考えてもらいたい作品です。保育に携わる方はもちろん、子どもを持つ親、経営者の方にもおすすめの一冊。』

既に、イケダハヤトさんのツイッターには賛否両論が渦巻いているとのことです。

保育システムがきちんと機能するには、働き方の見直しが大前提です。ワーク・ライフ・バランスが叫ばれているのに、子供を預けることばかりが優先される世の中の傾向です。

EUでは、「家族責任」という概念を確立し、親が家族に対して責任が負えるような働き方や子育て支援が実施されています。オランダでは1.5稼働政策が実施され、お父さんとお母さん二人合わせて、1.5人分の働き方で常勤正社員となれます。デンマークでは、午後の四時には親は仕事を終えなくてはならないという法律ができています。午後5時には、保育園には子供たちは見あたりません。

これも、みんな家族の大切さを理解したことから発せられる施策です。核家族で、目一杯八時間働くと、家庭を成り立たせる時間と余裕がなくなること、家族が壊れると社会制度では補えないこと、夫婦二人そろっていても、子育てをするのは大変であること、などを理解した上での保育施策であり、労働施策だと思います。

日本の社長さんや経団連の方々も、少子化で労働者が減ることばかりに目がうばわれているようですが、早く目を覚ませてもらいたいものです。

最近のコメント